久しぶりの現場です。北鎌倉の家はほとんどの木工事を終えています。現場で迎えてくれたのは、鈴木大工と、日比野大工。鈴木大工は、なんだかすごく活力に満ち溢れていて、聞けば、和室の床柱のおさまりが完璧!とのこと。

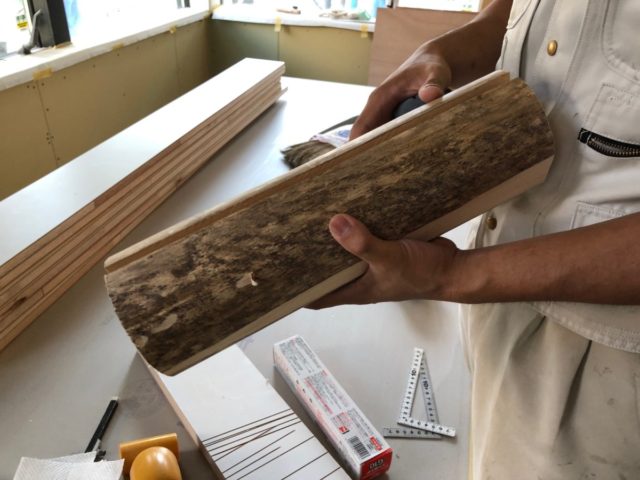

鈴木大工が指さす床柱(とこばしら)の下の部分。床框(とこがまち)の面にそろえて、平らに削った時にできる三角状の面の部分を「筍面(たけのこめん・たけのこづら)」と呼ぶそうです。

この筍面部分の年輪を奇数とするのが定法で、数えると、3つの年輪。この鉋をかける具合が大事で、これ以上かけると、年輪が4つになってしまうので、見事3つでおさめた俺すごい!というわけです。そして、これを先輩大工に見せたところ、「めちゃかっこいいじゃん」と言ってもらえたということです。

床柱がキマッてうれしい鈴木大工。

うれしくて仕方ないタケノコman、鈴木大工。

練習の形跡も見せてもらいました。

素人目にはわからないことが多いですが、こういった部材のおさめ方こそ大工の技術の見せどころだそう。同行した光葉大工も、「どうやっておさめたの?」と興味津々。そういう質問をするんだなと。職人同士、そういうところが気になるんだなと思います。

「筍面(たけのこめん・たけのこづら)」は、専門書を読みこんで勉強したという鈴木大工。ここまでの想いをもって作っているとお知りになったら、お施主様もきっとうれしいのでは?と思いました。せっかく職人がいるのだから彼らの技術の見せどころがある住まいを設計することも大切かもしれないなと感じました。

現場にはDAIKU MINDが満ち溢れています。