山では幼い頃に歩いた道を思い出すことが多い。生まれが奈良だから植生は関東のこの辺りとは少し違っているはずだけれど、樹の根を踏みしめながら斜面を登るときや、踏みしめられ道状に侵食が出来ている様子に、ああいつかこんな道をそういえば歩いたことがあるなと身体が覚えている風に感じる。広がる盆地の山裾にある小学校だったから、春の遠足といえば近くの山を登る機会も多かったぐらいの記憶しかないのだが。

出来事はたくさんあったはずなのに、覚えていることはたったこれっぽっちと振り返りがちだが、何かの弾みでかつての記憶がよみがえることは誰しもある。当時流行していた歌や、街の匂いや、久しぶりにあった旧友の話ぶりがそのきっかけを生み出したりする。自身は建築の設計職を長く続けてきたけれど所属する組織は変わることもあった。当時の同僚の名前も忘れてしまいがちだが、行きつけだった定食屋の生姜焼き定食や海鮮丼の味と、その時に過ごした休憩時間に流れる空気感はある程度鮮明に辿ることができそうだ。

その時話しした内容は他愛もないことだったりしても、会話の合間の取り方やその場所の光の差し込み方や背景に聞こえている雑踏の音はかけがえのない独自性を持っていたことに思いが至る。その空気感は切り取って保存することなんておそらくいくら技術が進んでいってもありえないのは、そもそも捕捉し保管しようとする意識がない対象だからかもしれない。だからといって、その対象にぞんざいに接していたわけではないのは、風に吹かれて流れていく花の香りを留めておけないことの一瞬の刹那に執着しない潔さに近しい。

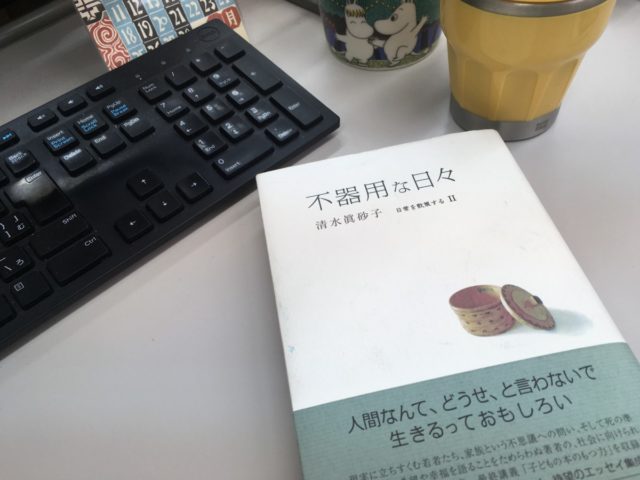

ゲド戦記の翻訳で名を目にしたその人のエッセイ集は「不器用な日々」(かもがわ出版:清水眞砂子著)と題されていた。長く児童文学の普及に努めながら教育者でもあった著者が、子供たちだけでなく社会や家族や生死にも率直に向き合ってきたことが掴みとれる数々のエピソードは、この人は信頼できると素直に思わせる土台になっている。

戦争の悲惨さを語り継ぐこと以上に「平和を生き抜く」術を身につけなければ容易に再びそれを手繰り寄せてしまう危険性や、独り身で生きていくなら「糞尿にまみれて死ぬ覚悟はあるか」と自らに問いかけていた時期の逸話や、毎日毎日子供に愛情を注ぎ続けることなんて無理なのだからもっと子供のもつ力を信用していいんだとの語りかけに励まされる。子どもの本は必ず最後はハッピーエンドだからといって単純なメッセージしかないわけではなく、「人生が生きるに値する」と信じる力を手渡してくれている、などなど魅力的な語りが本には込められている。

これまで仕事や生活の時間の中で出会ってきた多くの人のことを思い出して、おそらく在命であってもこの先二度と会うこともないかもしれないとふと考える時がある。果たしてそうだとしても、今同じ時間をどこかの街であの頃のリズムで話して歩いて笑って時には悲しんだりしてるあの人たちから、たくさんの大事な知恵だったり心得だったりを学んできたのと同じように、今日そして明日出会う人たちにどれぐらいの力を自身は手渡せているだろうか。